Tahun 2020an awal, saya baca artikel tentang sebuah game. Yang menarik adalah; pembahasannya bukan tentang gimana menangin game itu, tetapi tentang mengapa dan bagaimana game itu dibuat. Saya lupa nontonnya di kanal apa di Youtube, Manteman cari sendiri, ya…. ᓚᘏᗢ

Saya pun nyoba mainin game itu.

Setelah kelar, yang terjadi sama saya bisa dijelaskan kayak gini; bayangkan seseorang yang belum pernah membuka satu pun buku tentang gangguan mental, tetapi bisa berkata, “Gue ngerti gimana rasanya punya suara-suara di kepala yang enggak pernah diam. Gue paham psikosis itu kayak apa. Gue paham sakit hati sampai jadi psikosis itu kayak apa….”

Itu ternyata adalah pengalaman banyak pemain Hellblade: Senua’s Sacrifice juga. Game ini dirancang bukan hanya untuk dimainkan, tetapi untuk dirasakan. Dikembangkan oleh Ninja Theory dengan dukungan pakar kesehatan mental dan penyintas psikosis, Hellblade menciptakan simulasi imersif tentang kondisi mental yang kompleks. Pemain enggak membaca halaman demi halaman penjelasan psikologi. Sebaliknya, mereka ‘membaca’ melalui suara-suara yang saling bertabrakan, visual yang melengkung-lengkung aneh, dan atmosfer yang menekan. Seperti yang dikatakan pengembangnya: “We wanted players to feel what it’s like to hear voices and see things that aren’t there.” Ini bukan pengalaman membaca dalam arti konvensional, tetapi tetap menuntut pemahaman, empati, dan interpretasi. Ini adalah bentuk literasi yang hidup, hanya saja medianya enggak lagi berupa kertas.

Bisa Jadi Alat Ukur Kita Salah

Selama bertahun-tahun, kita menerima begitu saja satu anggapan bahwa minat baca masyarakat bisa diukur dari seberapa sering mereka membaca buku cetak. Angka-angka yang menyedihkan pun muncul.

“Hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang gemar membaca,” kata laporan yang kerap dikutip.

Namun pertanyaannya, apa benar minat baca masyarakat bisa diringkas sesederhana itu? Kalau indikatornya cuma buku fisik, maka jutaan orang yang membaca setiap hari lewat layar akan otomatis dianggap enggak membaca sama sekali.

Coba bayangkan analogi ini; jika kita mengukur kecintaan orang terhadap musik hanya dari seberapa sering mereka memutar piringan hitam, maka generasi yang mendengar musik lewat Spotify, YouTube, atau TikTok akan dianggap enggak suka musik. Padahal mereka justru mendengarkannya hampir tanpa henti. Ketika alat ukurnya salah, kesimpulannya pun menyesatkan. Sama halnya dengan membaca; kalau kita hanya mengakui satu bentuk bacaan, lalu menyimpulkan bahwa generasi hari ini sedang ‘krisis literasi’.

Saya pun bertanya ulang: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘membaca‘?

Definisi Formal ‘Membaca’

1. Definisi klasik (leksikal):

Membaca adalah kegiatan mengenali dan memahami simbol-simbol tertulis (huruf, angka, tanda) untuk mendapatkan informasi atau makna.

Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Merriam-Webster.

2. Definisi dari UNESCO (tentang literasi):

Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, dan menggunakan materi berbasis teks tertulis dan visual dalam berbagai konteks.

3. Definisi yang lebih modern dan inklusif:

Membaca adalah proses kognitif aktif untuk membangun makna dari simbol, baik tertulis maupun visual, dalam bentuk narasi, informasi, atau interaksi.

Secara klasik, membaca adalah mengenali dan memahami simbol tertulis; huruf, angka, tanda baca. Namun, dalam konteks digital dan sosial hari ini, definisinya meluas. UNESCO sendiri menyebut literasi sebagai kemampuan untuk menafsirkan, mencipta, dan menggunakan teks dan simbol dalam berbagai format. Artinya, membaca bisa terjadi saat seseorang menavigasi chat forum, memahami dialog game, menyerap emosi dari subtitle film, atau bahkan membaca pesan politik dari sebuah meme.

Maka kita perlu mengakui satu kenyataan; membaca adalah tindakan membangun makna dari simbol. Simbol hari ini enggak lagi harus tercetak di halaman. Ia bisa muncul dalam bentuk teks digital, gambar bergerak, bahkan pilihan moral dalam visual novel. Menolak mengakui itu adalah seperti menutup mata terhadap bentuk-bentuk baru literasi yang tumbuh di luar rak-rak perpustakaan.

Simbol itu sendiri enggak statis. Ia berkembang mengikuti zaman dan medium. Generasi dahulu membaca simbol melalui paragraf panjang di halaman buku; generasi kini menangkap makna lewat emoji, subtitle, meme, bahkan interface dalam game. Simbol visual seperti 🔥 atau 🧠 bisa menyampaikan nuansa makna yang kompleks dalam satu detik interaksi. Maka, kalau membaca adalah membangun makna dari simbol, kita harus siap menerima bahwa generasi sekarang pun sedang membaca, hanya saja lewat bahasa dan struktur simbol yang mereka ciptakan sendiri. Mengabaikan itu berarti mengabaikan kemampuan mereka dalam memahami dunia dengan cara mereka sendiri.

Penelitian oleh Bai et al. (2019) menunjukkan bahwa emoji bukan hanya pelengkap teks, tetapi telah menjadi bagian aktif dari sistem komunikasi digital yang membawa konteks emosional dan sosial. Bahkan, menurut Robertson dan timnya (2021), makna emoji bisa berubah seiring waktu dan peristiwa global—menandakan bahwa simbol digital hidup dan berkembang seperti bahasa. Studi semiotik digital oleh Berlanga-Fernández (2022) juga menegaskan bahwa era digital telah melahirkan ekosistem simbolik baru yang perlu dibaca dan ditafsirkan secara aktif oleh penggunanya.

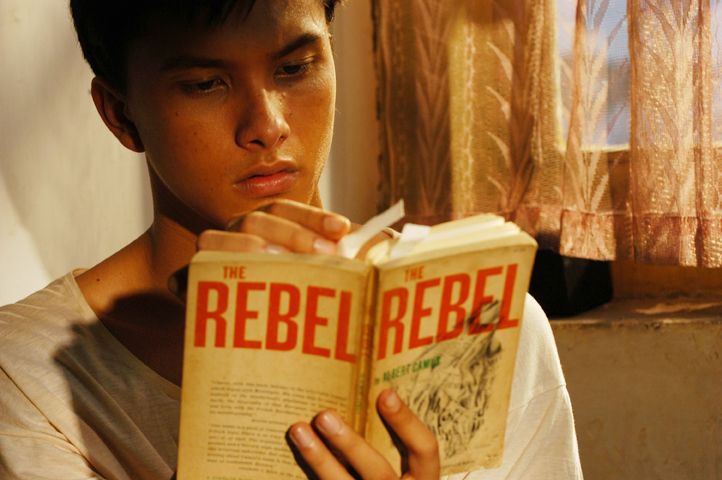

Huft. Kasih gambar NicSap baca buku dulu buat jeda. Hehe~

Evolusi Bacaan: Dari Papirus ke Pixel

Membaca enggak pernah statis. Ia terus berevolusi, mengikuti media dan teknologi yang mengantarkannya. Dari zaman ketika cerita disampaikan secara lisan di sekitar api unggun, ke masa di mana kitab-kitab ditulis tangan di atas papirus, lalu ke era buku cetak massal, hingga kini, saat teks berpindah ke layar dan menjadi pengalaman interaktif. Evolusi ini enggak hanya mengubah bentuk bacaan, tetapi juga cara kita menyerap, merespons, dan menafsirkan makna.

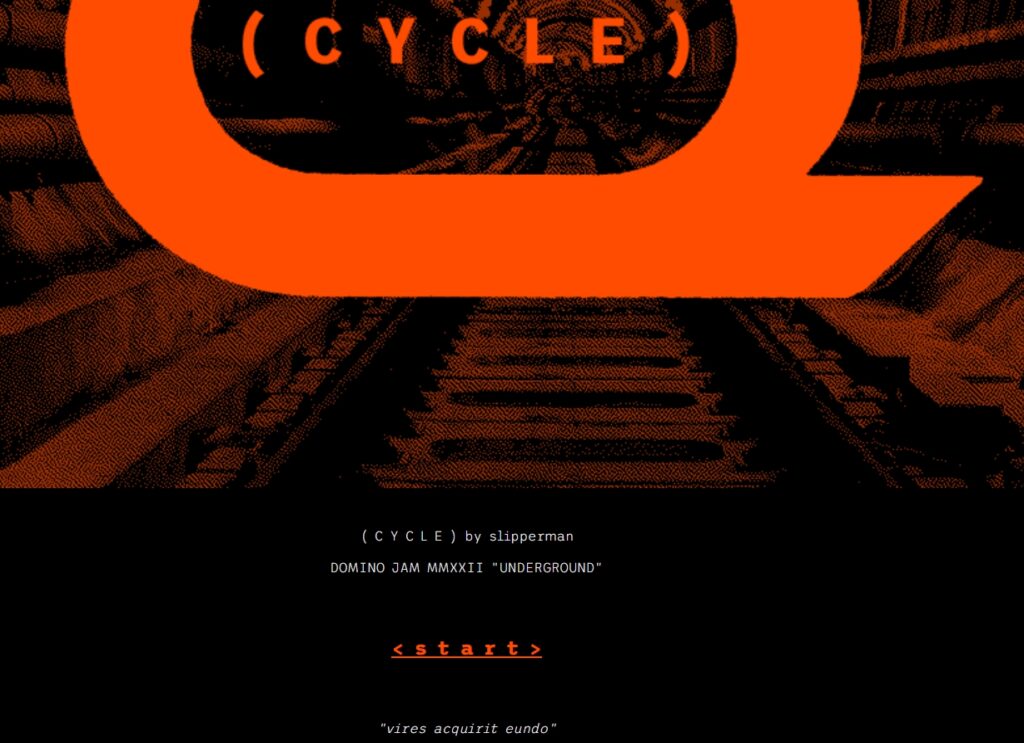

Di era digital, platform seperti Steam dan itch.io menjadi ruang baru bagi bentuk bacaan yang dulu enggak terbayangkan; visual novel, graphic novel interaktif, dan narasi non-linear. Salah satu contohnya adalah Cycles, sebuah game yang memadukan teks psikologis, ilustrasi ekspresif, dan pilihan naratif yang membentuk jalan cerita. Di sini, pemain enggak hanya membaca kata-kata, tetapi juga merasakan atmosfer, membuat keputusan, dan menavigasi kompleksitas emosi karakter, semuanya melalui bentuk teks yang baru. Ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah bentuk literasi yang tumbuh dari dunia digital, dan sayangnya, belum diakui secara penuh oleh tolok ukur literasi konvensional.

Silakan bisa dicoba baca di sini: https://dominoclub.itch.io/cycle

Saya sudah lama memperhatikan perpindahan kultur membaca ini sambil memperhatikan juga bagaimana definisinya enggak berubah. Saya punya kecurigaan bahwa buku, sebagai produk analog, sudah sempurna secara desain produknya. Sudah enggak bia diapa-apain lagi, gitu. Apa yang kita bisa lakukan ke buku fisik? Buat kavernya lebih bagus dan tebal? Layout halamannya lebih baik? Kertasnya lebih berkualitas? Ukurannya jadi persegi 1:1? Apalagi? Sama seperti peniti yang secara desain sudah optimal sejak 1849. Namun, sebagai produk literatur yang fungsinya ‘mengantarkan’ naratif, buku bisa didorong ke pengembangan yang batasnya adalah imajinasi manusia.

Setelah memahami bahwa membaca hari ini bisa terjadi lewat berbagai bentuk pengalaman, dari visual novel hingga suara dalam game, kita juga harus ingat bahwa membaca adalah konsumsi. Seperti bentuk konsumsi lainnya, ia tunduk pada logika pasar. Di sinilah kegiatan menonton Breaking Bad bisa memberi pelajaran menarik. Serial ini bukan hanya kisah kriminal, tetapi juga manual bisnis gelap; bagaimana produk berkualitas menciptakan permintaan, bagaimana distribusi yang cerdas menentukan keberhasilan, dan bagaimana kontrol terhadap pasar bisa menentukan harga dan kekuasaan.

Saya lebih paham teori supply-demand dan supply chain management bukan dari baca buku tentang ekonomi atau bisnis, tetapi dari nonton Breaking Bad dengan serius. Jadi, referensi saya untuk ini adalah serial, bukan buku.

Logika di Breaking Bad itu berlaku juga untuk buku. Buku adalah produk. Ia harus bersaing dalam pasar yang penuh distraksi dan alternatif digital. Jika harga buku tinggi, aksesnya terbatas, atau kualitas isinya enggak relevan dengan pembaca hari ini, wajar jika ia enggak laku. Kita enggak bisa terus-menerus menyalahkan pembacanya jika yang ditawarkan enggak sesuai ekspektasi mereka. Sama seperti ‘Blue Sky’ meth buatan Walter White punya pasar karena kualitas dan strategi distribusinya, buku pun butuh kualitas konten, aksesibilitas, dan model distribusi yang menjangkau kebutuhan zaman.

Sumber: breakingbadecon.com

Masalah Rendahnya Minat Baca atau Trauma dari Gagalnya Pengenalan Literasi?

Sering kali kita menganggap rendahnya minat baca sebagai masalah kemauan, seolah-olah orang Indonesia memang enggan membaca. Padahal, masalahnya bisa jauh lebih mendasar; banyak orang belum mampu membaca dengan baik.

Data dari Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menempatkan Indonesia di level 1c untuk literasi membaca, dengan skor rata-rata 375,296, jauh di bawah rata-rata OECD. Bahkan di tingkat dasar, hampir 47% siswa SD belum bisa membaca secara mandiri menurut laporan Kemendikbud (2020). Ini bukan soal minat, tetapi soal kapasitas.

Kalau kemampuan membaca dasar saja belum terbentuk, bagaimana mungkin pengalaman membaca bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, apalagi membentuk kebiasaan? Bagi banyak anak, membaca bukan jendela dunia, tetapi tembok yang penuh istilah asing, struktur rumit, dan pengalaman frustrasi. Dalam konteks ini, ‘minat baca rendah’ bisa jadi bukan cerminan sikap, melainkan hasil dari pengalaman traumatis terhadap teks sejak usia dini. Kita enggak bisa menuntut cinta dari orang yang belum pernah diajarkan cara mencintai.

Industri Buku: Gagal Mengikuti Irama Zaman

Di tengah gempuran akses digital dan ragam konten alternatif, industri buku fisik justru tampak tertinggal dalam irama zaman. Harga buku cetak yang tinggi dan distribusi yang lambat, terutama ke wilayah luar kota besar, menjadikan buku sebagai barang mahal, baik secara finansial maupun logistik. Ebook yang awalnya dijanjikan sebagai solusi pun belum benar-benar menjawab masalah; harganya seringkali nyaris sama dengan versi cetak, dan banyak platform digital enggak ramah perangkat atau penuh dengan batasan teknis.

Alih-alih memperbaiki sistem justru kita malah mengatakan bahwa pembaca karena ‘enggak lagi suka membaca’, tanpa mempertimbangkan realita akses dan perilaku konsumen digital masa kini. Enggak mengherankan jika banyak orang akhirnya memilih jalan pintas; mengunduh versi bajakan, membaca potongan buku di media sosial, atau beralih ke konten gratis yang lebih interaktif. Pilihan itu bukan karena mereka malas, tetapi karena sistem distribusi buku belum mampu mengikuti kecepatan dan pola konsumsi literasi generasi hari ini. Pasar bacaan sudah pindah pulau, tetapi industri buku masih bertahan di pelabuhan lama.

Literasi Digital: Dari Fanfic ke Visual Novel

Di dunia digital, membaca enggak lagi hanya berarti menatap halaman yang penuh huruf dari kiri ke kanan. Literasi telah menjelma menjadi pengalaman multisensorial; menggabungkan teks, visual, pilihan, dan bahkan emosi. Di platform seperti Wattpad, jutaan pembaca larut dalam fanfiction yang lahir dari komunitas, bukan dari penerbit besar. Di sisi lain, meme yang tampak ringan sebenarnya memuat narasi, konteks budaya, dan lapisan interpretasi yang hanya bisa dipahami lewat literasi visual dan sosial yang tajam. Subtitle film, forum diskusi, Threads, media sosial, semuanya adalah bentuk teks yang terus dibaca, ditanggapi, dan dimaknai secara aktif.

Visual novel seperti Cycles atau game seperti Hellblade menunjukkan bentuk paling kompleks dari literasi digital ini. Pembaca enggak hanya menyerap cerita, tetapi juga membuat keputusan yang memengaruhi jalannya narasi, memahami makna dari ilustrasi, suara latar, dan simbol tersembunyi. Ini adalah bentuk membaca yang enggak pasif, melainkan partisipatif, imersif, dan sangat personal. Membaca hari ini melibatkan lebih banyak indera, lebih banyak konteks, dan lebih banyak ruang untuk emosi dan eksplorasi. Bila kita enggak mengakui ini sebagai literasi, maka kita hanya melihat permukaan dari dunia yang semakin banyak memberi pilihan dan sedang membuka seluas-luasnya kemungkinan.

Apakah Berubahnya Cara Membaca Juga Mengubah Cara Berpikir?

Perubahan cara membaca juga membawa perubahan cara berpikir. Di masa lalu, ketika bacaan sebagian besar berupa teks cetak yang panjang dan linier, pikiran kita dibentuk untuk mengikuti alur yang runtut, melatih logika, memperkuat konsentrasi, dan membangun kedalaman argumen. Membaca buku berarti tenggelam dalam satu gagasan dan menelusurinya halaman demi halaman. Namun kini, bacaan hadir dalam bentuk yang lebih fragmental dan bersifat asosiatif: scrolling media sosial, menavigasi antarmuka game, berpindah-pindah tab, dan membaca potongan teks di berbagai platform.

Menurut Nicholas Carr dalam bukunya The Shallows, internet dan media digital telah mengubah cara kerja otak kita. Kita menjadi cepat tahu, tetapi juga cepat lupa. Bukan karena otak kita melemah, tetapi karena fokusnya berpindah; dari mendalam ke meluas, dari monolog ke multitasking, dari teks ke campuran teks, visual, dan interaksi. Ini bukan degradasi, tetapi evolusi. Maka, jika generasi hari ini terlihat berpikir ‘berantakan’ atau ‘pendek’, mungkin karena kita mengukur mereka dengan alat yang enggak lagi relevan dengan lanskap kognitif yang mereka hidupi.

Photo by Stefen Tan on Unsplash

Namun pertanyaannya, apakah dunia yang mengubah cara kita membaca, atau cara membaca yang mengubah dunia kita?

Jawabannya adalah; keduanya saling memengaruhi. Dunia yang berubah, dengan teknologinya, kecepatannya, dan distraksinya, memaksa kita membaca secara baru. Namun cara membaca yang baru itu juga membentuk cara kita mengambil keputusan, menyusun identitas, dan memahami dunia. Literasi enggak lagi sekadar alat pasif. Ia adalah cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi dengan realitas.

Mereka Membaca, Kita Saja yang Tak Mengakuinya

Pada akhirnya, masalah utama kita bukan terletak pada generasi yang enggak membaca, tetapi pada generasi yang lebih tua yang enggak mampu mengenali bentuk baru dari membaca itu sendiri. Kita menyamakan literasi dengan buku cetak, lalu menyimpulkan kemunduran ketika anak-anak hari ini membaca dari layar. Menyuruh orang hanya membaca dari buku cetak hari ini, sama absurdnya seperti menyuruh mereka mendengarkan musik hanya dari piringan hitam. Bukan karena vinyl enggak punya nilai, tetapi karena dunia sudah menemukan cara-cara baru untuk mengakses, menikmati, dan menghayati.

Literasi, dalam esensi terdalamnya, adalah proses membangun makna. Ia enggak terikat pada halaman, tinta, atau bentuk cetakan. Selama ada simbol yang dibaca, emosi yang dirasakan, dan pemahaman yang dicapai, maka itulah membaca.

Mereka, generasi hari ini, enggak berhenti membaca. Mereka hanya membaca lewat media dan cara yang belum kita akui sebagai sah. Tugas kita, dan saya mungkin hehe, bukan mengembalikan mereka ke masa lalu, tetapi memperluas pengertian tentang masa kini. Karena kalau kita terus gagal mengenali bacaan mereka, kita bukan hanya menutup buku, kita menutup mata.

***

Daftar Referensi

- UNESCO – What You Need to Know About Literacy

https://www.unesco.org/en/literacy/need-know - UNESCO Institute for Statistics – Literacy Definitions

https://uis.unesco.org/node/3079547 - Merriam-Webster – Definition of Reading

https://www.merriam-webster.com/dictionary/reading - PISA Indonesia 2022 – Kemdikbud

https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/4966 - Risalah Kebijakan Kemendikbud: Literasi Membaca di Kelas Awal (2020)

https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22265/1/Risalah%20Kebijakan_Puslitjak%202020_01_Meningkatkan_Literasi_Membaca_di_Kelas_Awal.pdf - Breaking Bad Economics – Supply and Demand Analysis

https://breakingbadecon.com/category/microeconomics/supply-and-demand - Bai et al. (2019) – A Systematic Review of Emoji

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6803511/ - Robertson et al. – Semantic Journeys: Emoji Meaning Over Time

https://arxiv.org/abs/2105.00846 - Berlanga-Fernández & Reyes (2022) – The Digital Approach to Semiotics

https://www.researchgate.net/publication/363699632_The_digital_approach_to_semiotics_a_systematic_review - Nicholas Carr – The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains

https://www.worldcat.org/title/502040172 - Liputan6 – 25 Meme Gen Z yang Populer

https://www.liputan6.com/hot/read/5511864/25-gen-z-meme-yang-populer-di-tiktok-facebook-instagram-dan-twitter